Intensiv Begleitung

1. Einleitung

Menschen im Autismus-Spektrum und ihre Familien stehen im Alltag vor vielen Herausforderungen. Besonders in Krisensituationen kann es zu Eskalationen kommen, die nicht nur die betroffene Person, sondern auch das gesamte Umfeld belasten. Unser Ansatz setzt auf eine engmaschige, individuelle Begleitung mit einem klaren Fokus auf Deeskalation und Prävention.

2. Herausforderungen und Eskalationsformen

Eskalationen können sich in verschiedenen Verhaltensweisen zeigen:

- Körperliche Aggressionen: Kratzen, Beißen, Treten, Schlagen, Schubsen.

- Mimisch-gestische und sprachliche Aggressionen: Drohgebärden, verbale Bedrohungen, feindselige Blicke.

- Autoaggressive Verhaltensweisen: Sich selbst schlagen, den Kopf gegen die Wand schlagen, Haare ausreißen.

- Sachaggressionen: Gegen Mobiliar treten, Geschirr zerschlagen, Stühle werfen.

Diese Verhaltensweisen entstehen oft durch eine fehlende oder missverstandene Kommunikation und mangelnde Anpassung der Umgebung an die Bedürfnisse autistischer Personen.

3. Ursachen und Prävention

Ein zentrales Problem ist die unterschiedliche Wahrnehmungsverarbeitung autistischer Menschen. Sie haben oft Schwierigkeiten, Reize zu filtern, was zu Überforderung und in der Folge zu herausforderndem Verhalten führt. Wichtige Faktoren zur Prävention sind:

- Individuelle Kommunikationsstrategien: Einsatz von Piktogrammen, Strukturplänen und assistiver Technologie (z. B. iPads).

- Klare und verlässliche Strukturen: Tagesabläufe und Handlungspläne geben Sicherheit.

- Wertschätzende Begleitung: Respekt und Achtung der Privatsphäre sind essenziell.

- Sensibilisierung des Umfelds: Schulungen und Beratung für Fachkräfte, Familien und Institutionen.

4. Digitale Begleitung als innovativer Ansatz

Unsere digitale 1:1-Begleitung setzt auf unmittelbare Unterstützung im Alltag. Über digitale Endgeräte wie Headsets oder Tablets begleiten wir Familien in Echtzeit, ohne die autistische

Person in ihrer gewohnten Umgebung zu stören. Beispiele für den Einsatz:

- Unterstützung bei alltäglichen Herausforderungen (z. B. Essenssituation, Morgenroutine).

- Analyse von Verhaltensweisen und Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Situation.

- Stärkung der Eltern und Fachkräfte durch kontinuierliche Reflexion und Beratung.

5. Individuelle Betrachtung und langfristige Begleitung

Jede autistische Person ist einzigartig. Daher entwickeln wir individuelle Konzepte, die sich an den persönlichen Bedürfnissen orientieren. Berücksichtigt werden:

- Frühkindliche Erfahrungen (z. B. Bindungsmuster, Traumata, FAS).

- Diagnosehistorie und bisherige Unterstützungsmaßnahmen.

- Potenziale, Interessen und emotionale Entwicklung.

In vielen Fällen wurden notwendige Maßnahmen zu lange hinausgezögert oder falsch angewendet, was die Situation der Betroffenen zusätzlich verschärft. Unser Ansatz setzt deshalb auf eine umfassende Analyse und langfristige Begleitung, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.

6. Zusammenarbeit

Zur erfolgreichen Unterstützung ist ein interdisziplinärer Ansatz notwendig. Wir arbeiten eng mit:

- Kinder- und Jugendpsychiatrien, Psychiatern

- Schulen und Bildungseinrichtungen

- Ämtern für Rehabilitation und Jugendhilfe

- Angehörigen und Fachkräften

7. Fazit

Unser Ziel ist es, Menschen im Autismus-Spektrum ein würdevolles, inklusives Leben zu ermöglichen. Durch gezielte Frühintervention, individuelle Begleitung und digitale Unterstützung können wir Eskalationen vermeiden und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern.

Konzept

Zielsetzung

Das Hauptziel der intensiven digitalen Begleitung ist es, Eskalationen zu vermeiden und präventiv einzugreifen, indem eine engmaschige Unterstützung von Familien und deren Umfeld angeboten wird. Durch strukturierte Maßnahmen soll eine bessere Lebensqualität für autistische Menschen sowie deren Familien und Bezugspersonen erreicht werden.

Grundlagen der Begleitung

Autistische Menschen haben oft besondere Herausforderungen in der Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion. Missverständnisse in der sozialen Kommunikation sowie Probleme in der

Reizverarbeitung können zu Spannungen und aggressiven Verhaltensweisen führen. Um dem entgegenzuwirken, wird eine individuell angepasste Begleitung benötigt, die folgende Kernbereiche

umfasst:

- Wahrnehmung und Kommunikation

- Emotionale und soziale Entwicklung

- Individuelle Handlungskonzepte

- Krisenprävention und -intervention

- Zusammenarbeit mit Fachkräften und Institutionen

Erscheinungsformen von Eskalationen

Typische Eskalationen lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen:

- Körperliche Aggression: Kratzen, Beißen, Treten, Schlagen, Schubsen

- Mimisch-gestische und sprachliche Aggression: Drohgebärden, böse Blicke, verbale Drohungen

- Autoaggressive Verhaltensweisen: Sich selbst schlagen, Haare ausreißen, Kopf gegen Wände schlagen

- Sachaggressive Verhaltensweisen: Gegen Möbel treten, Kleidung zerreißen, Geschirr zerschlagen

Durch eine gezielte Strukturierung des Alltags und präventive Maßnahmen kann die Wahrscheinlichkeit solcher Eskalationen minimiert werden.

Methodik der Digitalen Begleitung

Die digitale Begleitung bietet den Vorteil, dass autistische Personen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und keine zusätzliche Reizüberflutung durch Fremdeinflüsse erfahren. Die Unterstützung

erfolgt durch:

- Echtzeit-Begleitung via Headphone/iPad: Direkte Unterstützung in Krisensituationen

- Schriftliche und nonverbale Kommunikation: Anpassung an individuelle Bedürfnisse

- Regelmäßige Online-Beratungen: Begleitung der gesamten Familie und des Umfelds

- Langfristige Begleitung und Dokumentation: Nachvollziehbare Entwicklungsfortschritte

Warum digital?

Zum einen, weil wir so eine größere Reichweite haben und mehr Menschen begleiten können. Der Hauptpunkt ist jedoch, dass Menschen im Spektrum oft große Probleme haben, sich persönlich

auszutauschen. Gleichzeitig haben sie häufig einen sehr guten Bezug zur digitalen Arbeit, Freizeitgestaltung und Kommunikation. All das nutzen wir, um eine Brücke zu schlagen.

Wir gelangen in den Kreis der Familie und sprechen in einer autistenfreundlichen Form für besseres Verständnis. Das trägt dazu bei, dass wir schnell Zugang erhalten und den Menschen im

Spektrum die für Sie so wichtige Kontrolle überlassen. Sie haben die Gewissheit, jederzeit deutlich machen zu können wenn Sie nicht mehr können. Notfalls durch ausschalten was noch nie

vorgekommen ist. Alleine die Distanz durch den Computer schafft einen geschützten Raum, in dem sie sich leichter öffnen können.

Auch die Angehörigen profitieren davon, denn sie benötigen nicht wieder eine Assistenz, um das Haus verlassen zu können. Sie können von zu Hause aus selbst aktiv eingreifen.

Von der Wissensvermittlung über gezielte Infos zu Themen wie Erziehung, autistische Kommunikation, Geschwister, Ernährung, Alltag, Teilhabe, Hilfsmittel, Bildung – die digitale Begleitung

bietet umfassende Unterstützung und ermöglicht es den Familien, sich direkt einzubringen und den Alltag gemeinsam mit ihrem Kind zu gestalten.

Handlungskonzept zur Prävention und Intervention

1. Prävention

- Strukturpläne und visuelle Unterstützung

- Individuelle Reizfilterung zur Vermeidung von Reizüberflutung

- Förderung der Selbstregulation und Stimming-Techniken

- Einbindung von Spezialinteressen zur positiven Verstärkung

2. Intervention in Krisensituationen

- Sofortige digitale Unterstützung in akuten Krisen

- Gemeinsame Reflexion der Situation und Entwicklung von Bewältigungsstrategien

- Individuell angepasste Kommunikationsformen (z. B. unterstützte Kommunikation)

Zusammenarbeit mit Fachkräften und Institutionen

Eine enge Kooperation mit relevanten Fachkräften ist essenziell, um ein stabiles Helfersystem aufzubauen. Dazu gehören:

- Schulen, Kitas und Tagesförderstätten

- Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater sowie Therapeuten

- Ämter für Rehabilitation und Jugendhilfe

- Medizinische und pädagogische Fachkräfte

Individuelle Betrachtung und langfristige Begleitung

Jede Person mit Autismus ist einzigartig. Daher ist ein standardisiertes Vorgehen nicht zielführend. Stattdessen wird jede Begleitung individuell angepasst unter Berücksichtigung von:

- Frühkindlichen Ereignissen (z. B. Bindungserfahrungen, FAS)

- Diagnosegeschichte und bisherigen Maßnahmen

- Vorhandenen Potenzialen und Interessen

- Emotionalem Alter vs. chronologischem Alter

So lösen sich nach und nach alle relevanten Probleme.

Manchmal ist jedoch so viel schiefgelaufen, dass Kinder, Jugendliche oder Erwachsene keinen Kontakt mehr eingehen, alles verweigern und jede Konsequenz über sich ergehen lassen. Schlicht

aufgegeben haben und alles absitzen.

Eltern wie Fachkräfte erleben dann eine tiefe Hilflosigkeit – und finden niemanden mehr, der bereit ist, mit ihnen zu arbeiten oder der anerkennt, dass hier etwas gewaltig schiefgelaufen

ist.

Statt einer echten Ursachenforschung gibt es oft nur noch stereotype Antworten: „Hier braucht es Medikamente.“, „Ihr Kind muss in die Klinik.“, „Es benötigt eine Behandlung.“ Dann folgt die

Klinikeinweisung, monatelange Behandlung – mit dem Ziel, die betroffene Person zurück in Schule, Arbeit oder eine Einrichtung zu bringen und die Schwierigkeiten „wegzutherapieren“. Das

Vorgehen bringt nichts es eskaliert immer wieder. Betroffene sind die Leitragenden.

Doch so funktioniert es nicht. Im Gegenteil: Oft entstehen durch solche Maßnahmen zusätzliche Belastungen und neue Traumata, die den Alltag noch schwerer machen. Der Kreislauf schließt sich:

Fehlverhalten führt zur Klinik, weiteres Fehlverhalten führt zur Unterbringung, und dort wird bei jeder Eskalation das gleiche Muster wiederholt. Manchmal über Jahre hinweg – ohne echte

Veränderung. Personal wechselt und nach einiger Zeit weiß niemand mehr was eigentlich los ist… aber was Betroffene hier ertragen müssen ist grausam. Sie werden nur noch auf ihr Fehlverhalten

reduziert.

Wir alle müssen verstehen das wir einen wesentlichen Anteil daran haben!

Es zeigt sich deutlich wieder und wieder : Dies ist keine Lösung im Sinne eines Lebens in Würde.

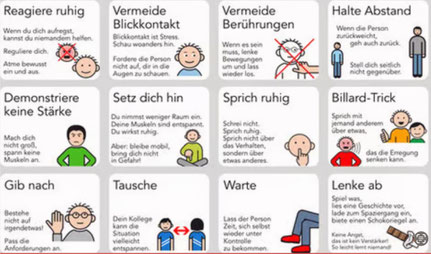

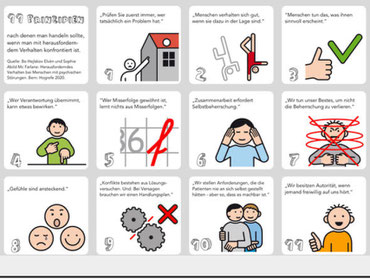

Die grundlegenden Prozesse in der Arbeit mit Spannungen im Aggressionsbereich wahrnehmungsbeeinträchtigter Menschen lassen sich an folgenden Merkmalen darstellen:

Wahrnehmen:

Was sieht und übersieht ein Autist*in in der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung? Was hört und überhört er/sie?

Wir unterschätzen oft die ganzheitlichen Ausdrucksweisen und sorgen so für Missverständnisse in der Kommunikation. Hinzu kommen Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung, da Autisten meist keine Steuerungsmöglichkeiten haben, um Reize und Informationen adäquat zu filtern.

Insgesamt lässt sich festhalten:

dass die häufigste Ursache für Spannungen und Aggressionen bei Menschen mit Autismus in der Kommunikation zwischenmenschlicher Beziehungen und in der unterschiedlichen Wahrnehmung der handelnden Personen liegt. Um Störungen und Spannungen im kommunikativen Bereich einzudämmen, sind individuelle Handlungskonzepte erforderlich.

Zunächst gilt es, Motive für Aggressionen mit maßgeschneiderten Handlungskonzepten zu mindern. Verlässliche Strukturpläne und klare Rahmenbedingungen dienen als Ausgangsbasis.

Potentiell aggressionsanregende Faktoren werden durch eine klare Struktur gemindert, was Sicherheit und Verlässlichkeit vermittelt und so zu entspannten Situationen führt. Eine präzise Strukturierung in der Arbeitsvorbereitung bietet Stabilität im Alltagsgeschehen, wodurch Auffälligkeiten reduziert werden.

Ein paar Beispiele, wann die intensive digitale Begleitung Sinn macht:

- Größere Probleme zu Hause, in der Kita, Schule, Tagesförderstätte etc.

- Was kann man tun, um Krisen vorzubeugen?

- Wie kann man in verfahrenen Situationen vorgehen?

- Was tun bei Ängsten, Zwängen, Traumata und anderen Erkrankungen (Komorbiditäten)? Irgendwie funktioniert da nichts.

- Wie komme ich durch aktuelle Krisen?

- Komplette Verweigerung.

- Rückschritte.

- Plötzlich auftretende Aggression.

- Die Kita oder Schule weiß nicht mehr, was sie tun soll.

Wichtig ist, zuerst Autismus genau zu betrachten.

Es gibt in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse, die Beachtung finden sollten. Eine andere Sichtweise zu gewinnen, ist entscheidend. Neben regelmäßigen Beratungen und einer Einführung zu Autismus bieten wir auch eine 1:1 Online-Begleitung im Alltag an. Über Kopfhörer oder iPad sind wir direkt verbunden und können so gezielt unterstützen. Der Autist bleibt in seinem vertrauten Umfeld und wird nicht durch unsere Anwesenheit gestört – ein entscheidender Vorteil, da der Schutzraum des eigenen Umfelds für viele Autisten sehr wichtig ist. Fremde werden oft als störend und beängstigend empfunden, was zu verändertem Verhalten führen kann. Wir werden meist erst hinzugezogen, wenn bereits Probleme entstanden sind, was oft bedeutet, dass der Autist sehr negativ belastet wurde und keinen Kontakt mehr aufnehmen kann. Auch daran arbeiten wir, jedoch erfordert es viel Zeit, da Autisten in der Regel mehr Zeit benötigen, um Veränderungen zuzulassen.

Wir wissen als Betroffene genau, wie viel Zeit Veränderungen brauchen.

Es ist uns wichtig, die Sorgen aller Beteiligten zu hören.

So gehen wir nach und nach alle Bereiche an. Jede Situation ist einzigartig, weshalb der Weg immer individuell bestimmt wird. Ein Vorgehen nach einem festen Schema wäre nicht zielführend.

Was uns besonders wichtig ist: Wertschätzung.

Wir arbeiten Hand in Hand mit Pädagogen, Medizinern, Kliniken, Behörden, Schulen und Einrichtungen, um die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Autismus-Spektrum zu verbessern. Eskalationen müssen nicht sein, wenn frühzeitig vorgesorgt wird.

In der intensiven digitalen Begleitung betrachten wir die Gesamtsituation des Lebens der autistischen Person. Wir wissen, wie wichtig das ist, aber auch, wie zeitintensiv es sein kann.

- Gab es Mobbing?

- Gab es frühkindliche Ereignisse (z.B. Bindungssituationen, FAS oder Ähnliches)?

- Wie war der Lebensweg?

- Wie wurde die Person bisher begleitet?

- Wann wurde die Diagnose gestellt?

- Was wurde bisher beachtet und was nicht?

Es gibt Berge an Unterlagen, Diagnosen und Ereignissen, die berücksichtigt werden müssen. Der Satz: „Wir machen uns ein eigenes Bild, benötigen keinerlei Unterlagen“, ist schlichtweg nicht praktikabel hören Eltern auch noch Heute des öfteren. So bleibt vieles unberücksichtigt, was zu äußerst schwierigen Situationen führen kann, in denen Menschen oder Orte keine Chance mehr haben, einen guten Kontakt aufzubauen. Es ist notwendig, alle Unterlagen zu kennen. Bei uns ist das neben einem ausführlichen Gespräch der erste Schritt. Ob es 50 Seiten oder 500 Seiten sind, ist ebenso individuell wie die Person selbst. Je komplexer eine Situation ist, desto genauer muss sie betrachtet werden. Zu Beginn führen wir viele Gespräche, und erst dann kann eine Veränderung eintreten.

Häufige Situationen, die auftreten:

- Schulbegleiter, die ständig wechseln da es z.B. keine positive Veränderung gibt, es Menschlich nicht passt oder es eskaliert ist zählen zu den häufigsten Gründen. Grundsätzlich werden Sie zu spät eingesetzt .

- Häufige Schulwechsel, die an sich schon problematisch sind (oft in unterschiedlichen Schulsystemen). Die Schüler erleben schlimme Situationen

Ein Aspekt, den man sich bei der Begleitung immer bewusst machen sollte:

Man fordert ununterbrochen, lässt kaum Zeit dazwischen, und die Person mit Autismus muss das aushalten. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Vorschul- oder Schulalter, junge Erwachsene oder reife Erwachsene handelt – alle müssen sehr viel leisten. Immer aber sehr viel mehr als Menschen ohne Behinderung.

Ein weiteres Thema: Alter versus emotionales Alter (der „emotionale Entwicklungsstand“, fachlich anerkannt, jedoch leider oft unbekannt).

Diese Differenzierung findet selten Beachtung, ist aber von enormer Bedeutung.

Leider gibt es immer wieder schwierige Situationen, in denen Betroffene, Angehörige und Fachkräfte in Konflikte und Krisen geraten. Manchmal so sehr, dass es nicht mehr weitergeht und niemand mehr durchdringt. Immer wieder melden sich Familien, bei denen die Kinder keinen Kontakt mehr aufnehmen.

Wir bauen mit viel Zeit, Ruhe und Beständigkeit wieder Kontakt auf.

Durch die Distanz des Computers fällt es der autistischen Person leichter, in Kontakt zu treten. Die Entlastung, im eigenen Raum bleiben zu können, und sich auf ein Gespräch zu konzentrieren, ohne Energieverlust, ist entscheidend.

Dabei spielt es keine Rolle, ob gesprochen wird, ob die Kamera an ist oder nur schriftlich kommuniziert wird. Für die Person mit Autismus entsteht so Sicherheit vor Kontrollverlust. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt etwas in Bewegung zu setzen. Wir müssen verstehen das Menschen mit Autismus anders funktionieren. Berüchsitige wir das, ist so viel möglich.

Wir setzen uns für das Kind, den Erwachsenen mit Autismus ein, und beziehen alle Beteiligten mit ein.

Enge Kontakte zu Kinder- und Jugendpsychiatern (KJP), Psychiatern, Schulen, Einrichtungen, dem Amt für Rehabilitation und der Jugendhilfe sind entscheidend. Nur so kann ein gutes Helfersystem aufgebaut werden.

Wir verstehen uns als bundesweites Netzwerk, das Menschen im Autismus-Spektrum zu mehr Chancen verhilft und Kommunikationsprobleme löst.

Beim Aufarbeiten schwieriger Situationen wächst Gemeinschaft, und damit auch die soziale Kommunikation und Kompetenz.

Alle sprechen immer wieder davon, dass soziale Kontakte wichtig sind. Doch bedenken Sie dabei:

Einer der zentralen Punkte für eine Autismus-Diagnose ist, dass die betroffene Person keine soziale Kommunikation im klassischen Sinne nutzen kann! Das heißt nicht: SIe lernt es noch wenn wir genug darauf drängen. Dieser Punkt kann bei einigen Menschen so weit trainiert werden, dass sie etwas auswendig lernen können, wie etwa soziale Floskeln wie „Guten Tag, wie geht es dir?“

Doch Achtung!

Ob der Sinn und Zweck verstanden wird, ist eine völlig andere Sache. Oft führt dies dazu, dass Menschen glauben, diese Person könne wirklich kommunizieren, Gefühle äußern, etc. – und die Erwartungen werden automatisch zu groß. Es ist viel komplexer, und wir müssen anfangen, diese Menschen anzunehmen und sie in vielen kleinen Schritten näher zu bringen. Ein auswendig gelernter Satz ist eine leere Hülle. Wenn wir diese füllen, entsteht Kommunikation.

Druck auszuüben bewirkt Rückzug. Wird dieser Rückzug verwehrt, eskaliert es.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Potenziale entwickeln wir individuelle Hilfen. Themen wie unterstützte Kommunikation, Bildung, Spezialinteressen, Entspannung, Stimming und vieles mehr fließen ein. Die individuelle Ausrichtung ist dabei immer die Grundvoraussetzung.

Kontakt

Selbstbestimmt Autistisch 2019 e.V.

LAAMKA Zentrum

Konstanze Klüglich

Dreschhallenweg 4

76351 Linkenheim

Bankverbindung:

IBAN: DE82660501010108314519

BIC KARSDE66XXX

Geldauflagen/Bußgeld-Konto:

DE07 6605 0101 0108 3562 21

BIC: KARSDE66XXX

Telefon,Fax, Handy

Tele: 07247 - 96 90 850

Fax 07247 - 96 90 849

Handy 0162 - 4945785

selbstbestimmtautistisch2019@gmail.com

Gesundheitswesen

IK 500806355

Registernummer

Amtsgericht Mannheim VR 702912

Steuernummer

Karlsruhe- Durlach 34002/33856

Alle Symbole mit freundlicher Genehmigung von METACOM Symbole © Annette Kitzinger